Konrad Sommer: Hauptwerke der Jahre 1990-1997

Bei den Gemälden aus den 1990er-Jahren steht eine prozesshafte Malerei im Vordergrund. Die Arbeiten weisen häufig Übermalungen auf, die die ursprüngliche Darstellung überdecken, und ihr zugleich eine neue Qualität zuweisen. Mimetischen Abbildungen von Landschaft wandeln sich zu Methaphern für die prozessualen Abläufe der Natur, die geologischen Veränderungen, die Abfolge der Jahreszeiten oder die ständigen Verwandlungen der Vegetation darstellen. In den neunziger Jahren entstanden wohl auch zwei Schriftbilder, die eine Ausnahmestellung im Werk des Künstlers einnehmen, eines davon wird hier besprochen.

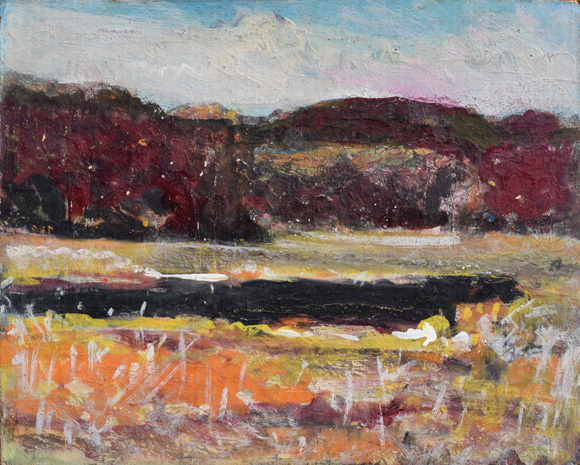

Moorsee mit Hügeln, um 1990

Öl/ Acryl auf Hartfaser, 56,8 x 71,0 cm

Die ungewöhnlichen Farbkombinationen in den Gemälden Konrad Sommers überraschen den Betrachter immer wieder. Bei diesem Werk handelt es sich um eine der vielen Mooslandschaften, die der Künstler gestaltete. Der Bildaufbau gliedert sich in drei horizontale Bereiche. Inmitten einer weiten Wiese sieht man im Vordergrund ein dunkles, fast schwarzes Gewässer. Es liegt innerhalb einer in Ocker, Gelb und Orange gemalten Fläche, in der weiße Pinselstriche hohe Gräser andeuten. Der Mittelgrund zeigt verschiedene Hügel, vor denen Bäume eines Waldes in schwarzen und roten Farben wiedergegeben werden. Da dieser Bereich keine konkreten Details darstellt, bleibt es dem Betrachter überlassen wie er den Mittelgrund ausdeutet. Eine weitgehend weiße Himmelszone, von der nur der oberste Rand in hellblau aufscheint, schließt das Gemälde nach oben hin ab. Die Landschaft wird auf wenige Details reduziert, so dass die Wirkung der Farben das eigentliche Thema des Werkes darstellt. Es faszinieren vor allem die extremen Helldunkelkontraste sowie das Ausloten von feinsten Abstufungen von Gelb- und Rottönen, die durch die lasurartige Malerei entsteht. Eine zweite Arbeit mit der fast gleichen Farbzusammenstellung stammt wohl ebenfalls aus dem Jahr 1990.

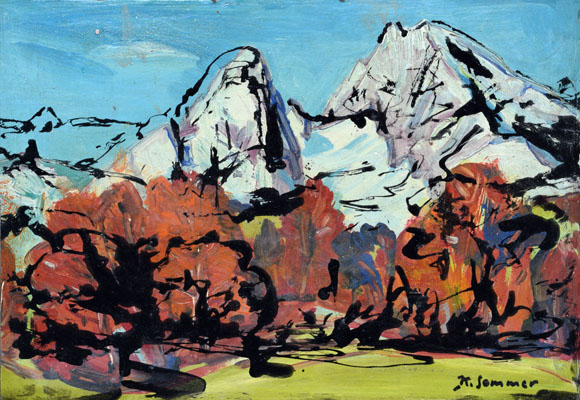

Watzmann, um 1990

Öl auf Karton, 40,7 x 57,8 cm

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berlin 2019

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 18, Text S. 16.

In dieser Darstellung des Watzmann erheben sich die beiden schneebedeckten Gipfel des Gebirgsmassivs vor einem hellblauen Himmel: fast in der Bildmitte der Kleine und in der rechten Bildhälfte der Große Watzmann. Davor erstrecken sich eine rötlich-braune Baumzone und ganz im Vordergrund eine grüne Wiese. Datierte Aquarelle, die gleichfalls locker gesetzte schwarze Pinselstriche über einer farblichen Untermalung aufweisen, lassen das Gemälde um 1990 einordnen. Die beschwingte Gestaltung des Pinselrhythmus besitzt eine grafische Qualität, die an ostasiatische Tuschezeichnungen erinnert. Auf Grund ihres prozessualen Charakters versetzen die Striche die Oberfläche des Gemäldes scheinbar in Vibration, zumal sie frei über die farbliche Untermalung hinweggehen. Bei diesem Gemälde kann man verfolgen, wie Sommer seine in Zeichnungen und Aquarellen entwickelten künstlerischen Mittel auf seine Gemälde übertrug und dort verdichtete.

Weiher mit Bäumen und Nebel, um 1990

Acryl, Öl auf Karton, 37,1 x 50,3 cm

Die typischen Elemente einer bayerischen Mooslandschaft vereint Sommer auf diesem Gemälde. Innerhalb einer Wiesenfläche im Vordergrund liegt ein Weiher. Dahinter unterbrechen einige dicht zusammenstehende Bäume links und zwei einzelne Bäume rechts die ansonsten flache Landschaft. Lediglich unterhalb des Himmelhorizontes kann man ein bläuliches flaches Band wahrnehmen, das einen Wald oder die Voralpenkette darstellen könnte. Die ursprüngliche Farbigkeit wies Ocker und orange-braune Töne im Vordergrund auf, die Bäume changieren zwischen Blau und Violett mit einzelnen orangen und Ocker Lichtern. Den Himmel charakterisieren zarte Mischungen von Himmelblau, Lila und gelblichen Tönen. Doch übermalte Sommer große Teile des Mittel- und Vordergrundes mit weißen Strichen, die den Effekt von Nebelschwaden hervorrufen. Schaut man genauer hin, fällt auf, dass unter den oberen Farbschichten ein älteres Bild mit Bäumen erkennbar ist. Durch Abrieb der oberen Farbschichten auf dem darunterliegenden Relief, tritt das deutlich zutage. So sieht man eigentlich zwei Bilder. Das zuletzt gemalte Motiv von Weiher mit Bäumen und Nebel sowie eine geisterhaft wirkende Baumdarstellung, die durch ihr Relief und den Abrieb hervortritt. Sommer überarbeitete immer wieder ältere Gemälde. Von wann das erste Bild stammen könnte, kann man heute kaum mehr feststellen, die Übermalung dürfte um 1990 geschehen sein. Dass der Betrachter zwei Bilder auf einmal wahrnehmen kann, belegt Sommers Naturverständnis: alles wandelt sich ständig und kein Zustand ist von Dauer. Wir Menschen sehen nur beschränkte Naturausschnitte, die eigentlichen Wirkmächte bleiben uns trotz vieler wissenschaftlicher Erkenntnisse verborgen, bzw. sind im besten Fall intuitiv wahrzunehmen.

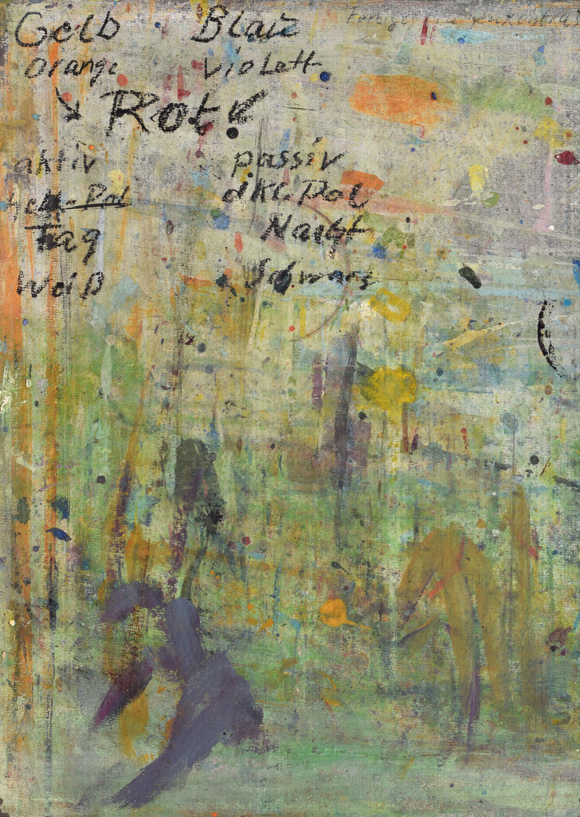

Schriftbild, 1990-97

Mischtechnik auf Karton, 56,8 x 40,8 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 13, Text, S. 12.

Bisher sind zwei Schriftbilder von Sommer bekannt. Das hier vorgestellte gibt Aufschluss über die Auseinandersetzung des Künstlers mit Farben. Es handelt sich um ein Hochformat, eine vier Millimeter dicke Kartonplatte. Die Kartonrückseite grundierte Sommer wie bei vielen seiner Gemälde in kräftigem Rotton. Die Vorderseite zeigt ein helles Graugrün, das durch Strukturierungen belebt ist: verschiedenste Farbkleckse, Ausstreichungen von Pinseln und Randabdrücken von auf der Platte stehenden Dosen. Im oberen Drittel der Platte zeichnete der Künstler einige Notizen mit schwarzer Ölkreide auf. Zunächst ist der Komplementärfarbenkontrast „Gelb Blau“ aufgeführt. Darunter stehen die Mischfarben, die sich aus den beiden Tönen mit Rot ergeben: „orange violett“. Zwei Pfeile weisen zu dem in fetterer Schrift hervorgehobenen „Rot“ hin. Darauf folgen untereinander verschiedene Gegensatzpaare: „aktiv passiv, hell-Pol dkl. Pol, Tag Nacht, Weiß Schwarz“. Sommer wollte sich wohl vergewissern, welche Farben und Gegensätze für ihn bei der Ausarbeitung eines Werkes besonders wichtig sind. Dabei ist interessant, dass er den Tag-Nachtzyklus erwähnt. Das zyklische Denken spielt im Werk des Künstlers eine besonders wichtige Rolle. Der Hinweis auf die Farben Orange und Violett verweist auf das Spätwerk, vor allem die letzten Schaffensjahre, und erlaubt damit eine Datierung nach 1990. Es ist genau die Zeit, in der er mit diesen beiden Farben in großer Lockerheit früher geschaffene Werke überarbeitete. Es bleibt offen, ob es sich hier um ein fertiges Gemälde handelt. Dafür spricht die Grundierung der Platte auf beiden Seiten, wie es für die Werke des Künstlers in Öl oder Acryl typisch ist. Auf Aquarellen mit Landschaftsmotiven finden sich häufiger Notizen mit Farbangaben oder die Beschreibung von atmosphärischen Stimmungen. In diesem Werk beschränkt sich Sommer dagegen ganz auf eine diagrammartige Darstellung.

Waldrand mit Teich, um 1992

Öl auf Karton, 39,8 x 58,8 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 26.

Bei diesem Gemälde handelt es sich ein älteres Werk, das Sommer Anfang der neunziger Jahre überarbeitete. Das schlichte Motiv besteht aus einem kleinen Teich inmitten einer flachen Landschaft. Den Mittelgrund bilden ein paar Bäume, hinter denen ein geschlossener Wald zu erkennen ist. Während die Bäume in ihren graugrünen, bzw. der Wald in seinen blauvioletten Abtönungen den natürlichen Farben ähneln, zeigt sich die Farbigkeit der flachen Landschaft vollkommen irreal. Über der ockerfarbenen Untermalung sind hinter dem Teich orangerote Farbschlieren horizontal in Schichtungen gelegt, vor dem Gewässer gewahrt man die verschiedensten Tönungen von Magenta und Pink. Das irritierende Zusammentreffen von warmem und kaltem Rot lässt an eine mit Blut überströmte Landschaft denken. Hier ist keine natürliche Szenerie mehr dargestellt, sondern eher ein Traumbild, das unbewusste Bilder als Assoziationen hervorruft.

Sonnenblumen in brauner Vase vor hellgrauem Hintergrund, um 1993

Acryl auf Karton, 37,0 x 50,0 cm

In einer brauen Vase steht auf einer weißen Tischoberfläche ein Strauß von Sonnenblumen vor einer hellen graublauen Wand. Zwei der Blüten sind von vorn zu erkennen, eine ganz oben links und eine direkt über der Vase. Drei weitere sind lediglich im Profil wiedergegeben und eine kleinere ist durch eine freie blaue Übermalung halb verdeckt. Während die Farben der Darstellung sich nahe an den Gegenständen halten, stellt die blaue Übermalung eine Art Störfaktor dar, der nicht einfach zu deuten ist. Könnten hier Schattenpartien gemeint sein, oder soll hier vielleicht ein ausströmender Duft angedeutet werden? Solchen konkreten Vorstellungen entzieht sich die Malerei Sommers. Das Blau, das die Blüten teilweise umrundet, oder sie nur halb einfängt, verbindet die einzelnen Pflanzen zu einem malerischen Gefüge. Die Blütengebilde sind ja mehr oder weniger nur angedeutet. Ob die Blumen frisch in die Vase gestellt wurden, ob sie bereits am Verwelken sind, kann ein Betrachter nicht wahrnehmen. Sie haben ein gemeinsames Schicksal, sie stehen für eine Zeit zusammen in der Vase und werden sicher nach dem Verlust ihrer Schönheit entfernt. Der Prozess des dekorativen Zusammenseins, das Verblühen und schließlich das Absterben sind in diesem Werk durch die freie Malerei überzeugend zusammengeführt. Das Großartige dieser späten Stillleben Sommers ist, das sie frei von Anklängen an Vorbildern sind. Nach den berühmten Sonnenblumen von van Gogh konnte Sommer kraft seiner Virtuosität solche Motive erneut umsetzen.

Mooslandschaft mit orangeocker Übermalung, um 1994

Öl auf Hartfaser, 56,2 x 70,5 cm

Das Motiv einer Mooslandschaft tritt uns in diesem Gemälde entgegen. Man gewahrt im Vordergrund einer orangen Wiese ein dunkles, in schwarz und grün dargestelltes Gewässer. Ein paar Gräser oder Schilf sind durch einzelne vertikale Striche angedeutet. Im oberen Bilddrittel sieht man rechts und links ein Paar Bäume und zentral in der Mitte weiter in der Tiefe liegend, einen roten Wald mit zwei dahinterliegenden Hügeln. Das Gemälde besticht durch eine äußerst seltsame Farbigkeit, in der zarte mit sehr grellen Kontrasten abwechseln. Sommer hat hier wohl ein älteres Werk in den neunziger überarbeitet. In dieser Zeit verwendete er häufig ein kräftiges Orange. Auch das Schwarz und das dunkle Grün finden sich in diesen Jahren in seiner Farbpalette.

Wiese mit Blick auf Herzogstand und Heimgarten, um 1995

Acryl auf Hartfaser, 56,2 x 71,0 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 31, S. 36.

Wie bei einem klassischen Landschaftsgemälde eröffnet sich dem Betrachter ein Blick zwischen Bäumen über eine weite Feld- oder Wiesenfläche auf ein fernes Ziel. Im Hintergrund gewahrt man die Silhouette von Herzogstand und Heimgarten, zwei der markanten Berggipfel der bayerischen Alpen. Die landschaftlichen Elemente scheinen jedoch in einer Art Auflösung begriffen. Mit sehr wässrigen Farben überging Sommer hier ein älteres Werk mehrmals, so dass die ursprüngliche Arbeit nur noch in ihrer Reliefstruktur wahrzunehmen ist. So ist die Baumgruppe links am Bildrand im Mittelgrund ein großer dunkelblauer Fleck, über den mit braunroten Strichen ein paar Baumstämme, bzw. Äste in lockerer Malweise gelegt sind. Das hohe Gewächs ganz rechts, das fast das gesamt Bildformat einnimmt, ist kaum mehr in seiner Verschwommenheit erkennbar. Handelt es sich dabei um einen oder mehrere Bäume? Der Raum zwischen den beiden Baumbereichen ist ebenfalls nicht leicht deutbar. Sind dort Wasserflächen zu erkennen? Handelt es sich bei den großzügigen Stichen im Vordergrund um die Darstellung von Gräsern? Das alles bleibt den Assoziationen des Betrachters überlassen. Sommer malt hier lediglich Andeutungen, die an landschaftliche Elemente erinnern. In der Zusammenfügung wirkt das Gemälde wie ein Traum- bzw. wie ein Erinnerungsbild.

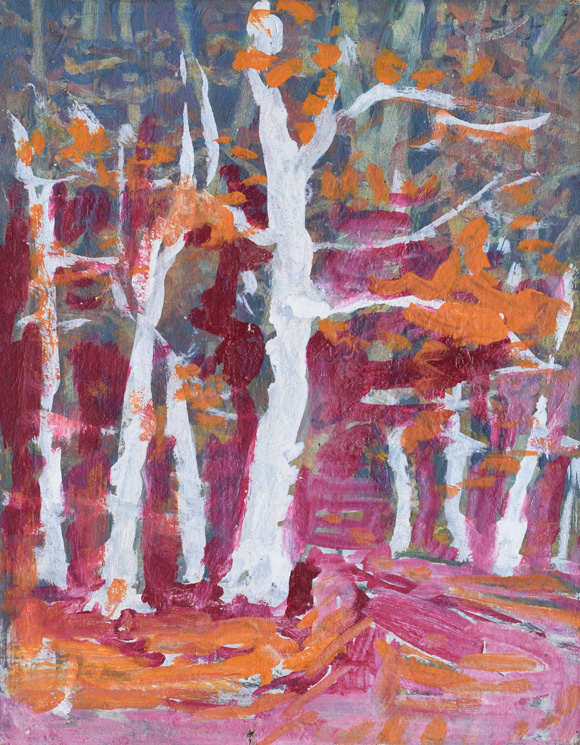

Abendlicher Wald, um 1995

Acryl auf Hartfaser, 71,2 x 55,7 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 30, S. 35.

Ein Waldausschnitt in einem gespenstischen Licht tritt dem Betrachter auf diesem Gemälde entgegen. Große Teile der Baumstämme sind in Weiß ausgeführt, als stellten sie Geistererscheinungen dar. Auch die orange und rote Übermalung zwischen den Stämmen und den Ästen erscheint irreal. Gesteigert wird dieser Eindruck dadurch, dass unter dieser Ausführung im oberen Gemäldeteil sehr verhaltene Farben zum Einsatz kommen: Graublau, Rotgrau und Grauorange. Ob es sich dabei um ein älteres Bild handelt, dass Sommer mit einer kräftigen Übermalung neu bearbeitete, oder ob er das Gemälde in einem Zug schuf, lässt sich nicht erschließen. Durch das Aufeinandertreffen sehr unterschiedlicher Farbwelten – extreme Buntheit, bzw. sehr verhaltene Farbtöne – gelingt es dem Künstler Aufmerksamkeit zu wecken. Der lockere Pinselstrich trägt ebenfalls zur faszinierenden Wirkung dieses Waldstückes bei.

Isartal mit Georgenstein, grün übermalt, um 1995

Öl/Acryl auf Karton 40,2 x 58,2 cm

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 13, Text S. 16.

Das Gemälde gibt eine Ansicht der Isar mit dem Georgenstein von einem erhöhten Standpunkt aus gesehen wieder. Ein älteres Bild wurde in radikaler Weise überarbeitet, da einzelne Pinselhiebe mit grüner und weißer Farbe über die ehemals in herbstlichen Farben gehaltene Darstellung gelegt sind. Dazu kommen freie Farbverläufe, denn das Bild wurde vom Künstler nach dem Neuauftrag mehrmals gewendet, so dass die flüssige Farbe sich in verschiedene Richtungen verteilte und zufällige Verläufe erzeugte. Auf dem ersten Blick könnte das Gemälde wie teilweise zerstört wirken. Ich sehe in den Arbeiten dieser Periode jedoch keine destruktiven Momente, sondern den Verweis auf Abläufe in der Natur. Grün als Hauptfarbe aller pflanzlichen Lebewesen steht für das Wachstum der Vegetation. Das Neue überwächst das Alte. Das Alte stirbt ab, andere Lebewesen absorbieren es, und neue Triebe treiben hervor. Sommer schafft mit seiner radikalen Übermalung eine Metapher für die sich ständig erneuernde Vegetationsfolge in der Landschaft, die sich dadurch ebenfalls in ihrer Morphologie verändert und wandelt.

Gewässer mit Wald, ockergelb übermalt, um 1995

Mischtechnik auf Karton, 40,4 x 57,1 cm

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 14, Text S. 18.

Das Gemälde greift das Motiv der freien Farbverläufe auf. Hier könnte eine Arbeit aus den fünfziger Jahren überarbeitet worden sein, worauf die sehr exakt ausgeführten Tannenspitzen auf der linken Bildseite schließen lassen. Der Himmel ist mit breiten Pinselstrichen in Grau angelegt. Die Bildmitte und den unteren Teil des Gemäldes übermalte Sommer mit dünn aufgetragener weißer Farbe. Darauf sind breitflächig grüne und rote Akzente gesetzt worden, die vielleicht ein Gewässer mit Bäumen andeuten sollen. Als letzte Schicht wurde ein flüssiges Gelbocker teils in Tupfen, teils in breiten Strichen wiederum in mehr oder weniger horizontalen Streifen verteilt. Nach dem Auftrag der letzten Farbschicht wendete Sommer das Gemälde auf den linken Rand, sodass die dünnflüssige ockergelbe Farbe in strichartigen Verläufen herunterrannte. Durch diese Verläufe kommt eine Art Darstellung der Zeit zum Ausdruck. Man kann den Verlauf nun zurückverfolgen, es ergibt sich – wie in unserer Schriftkultur üblich – eine Seh- bzw. Lesart von links nach rechts. Die ockergelbe Farbe verdichtet sich in den unregelmäßig gesetzten Flecken. Die Chaotik der Natur, ihre nicht zu erfassende Vielfalt, wird mit dieser Übermalung zum Ausdruck gebracht. Rätselhalft wirken diese Arbeiten, die zwischen Zerstörung eines Bildes und dem Neuerschaffen von Strukturen oszillieren, und in die der Künstler Elemente informeller Malerei integrierte. Aus seiner langen Lebens- und Naturerfahrung konnte Sommer solche organisches Leben versinnbildlichen Metaphern als Ausdruck von inneren Bildern entwickeln.

Bäume an einem Gewässer, um 1995

Öl, Mischtechnik auf Hartfaser, 56,7 x 79,5 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 35, S. 38.

Auf diesem Gemälde liegen mehrere Farbschichtungen übereinander. Wann mit der Arbeit begonnen wurde, lässt sich nicht mehr erschließen, doch sind die obersten Übermalungen eindeutig in die letzten Schaffensjahre des Künstlers einzuordnen. Das Gewässer liegt im hinteren Teil einer Wiese oder Feldes und ist ganz von orangen und gelbocker Farbtönen umfangen. Das Wasser ist taubenblau, bzw. mit einem grauweißen Reflex dargestellt. Es kann sich sowohl um einen Bach handeln, als auch einen Teich, dessen seitliche Begrenzungen nicht wiedergegeben sind. Fast in der horizontalen Mittellinie des Gemäldes sieht man schlanke Baumstämme, die sich nach oben hin verzweigen. Sie sind in vielfältigen Farbschattierungen gestaltet. Dazu kommen gelbe, orange, krapprote und weiße Farbspachtelungen, die eine herbstliche Belaubung assoziieren lassen. Die taubenblauen größeren Farbinseln könnte man als Berge im Hintergrund interpretieren, es könnten damit aber auch einfach weitere Bäume eines Waldes angedeutet sein. Das Grundthema des Werkes ist eindeutig: Eine Wiese, ein Gewässer und Bäume. Die Details bleiben jedoch vage, dass die Grenze zur Abstraktion fast erreicht ist. Es geht Sommer hier nicht um die mimetische Wiedergabe einer realen Landschaft. Die prozesshafte Malerei spiegelt die unablässigen Veränderungen der Natur, die einer unablässigen Transformation unterliegt.

Wald, um 1996

Öl, Acryl/Mischtechnik auf Karton 40,0 x 58,0 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 29, S. 34.

Auf dem Gemälde sehen wir unterschiedliche Farben zusammengeführt, so dass der Eindruck von Buntheit entsteht. Die Baumstämme werden durch schwarze Pinselstriche oder Konturen angedeutet, manchmal ist ihre Rinde grün oder in anderen Farbtönen dargestellt. Dazu kommt Laub in den Farben wie Gelbocker, Rot und Blau. Die Bodenfläche wirkt dagegen ruhiger, da vornehmlich rote und sehr verhaltene grünliche Farbtöne vorherrschen. Der Wald zeigt sich als ein Gesamtorganismus, alles scheint miteinander verwoben zu sein, bzw. ineinander überzugehen. Die Vielfalt der Vorgänge in der Waldvegetation verdeutlicht sich in der Vielfalt der Farben.

Großer Ostersee in Blau und Violett, um 1996

Acryl/Mischtechnik auf Karton, 38,0 x 52,8 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 34.

Bei diesem Gemälde gelingt es Sommer mit wenigen Andeutungen ein Erleben der Natur zu gestalten. Mit seinen breiten, fast groben Pinselstrichen, die er seit Mitte der sechziger Jahre entwickelt hatte, schuf er um 1996 abermals eine Variation des Großen Ostersees in einer fast monochromen Farbigkeit von violetten und blauen Tönungen. Auf weiß grundierter Fläche kann man eine Kohlezeichnung wahrnehmen. Ein Schimmer von hellem Gelb auf dem Gewässer steigert den Eindruck und verleiht der Darstellung einen fast tropischen Charakter. Welche Bildbereiche stellen hier Bäume dar? Wo endet die Wasserfläche, wo beginnt das ferne Ufer? All diese landschaftlichen Elemente scheinen auf dem Gemälde auf seltsame Art miteinander verwoben. Mit den Mitteln der Reduktion und Abstraktion veranlasst der Künstler den Betrachter, fehlende Zusammenhänge zu ergänzen. Die Landschaft wird als Traumbild charakterisiert, als ein Konstrukt, das der Betrachter sich selbst aus den vorgestellten Assoziationsfetzen zusammenstellen muss.

Winterlandschaft mit Bäumen an einem Weiher, um 1997

Acryl auf Karton, 40,2 x 58,5 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Die Gemälde aus den letzten Schaffensjahren des Künstlers überraschen immer wieder. Sie zu deuten fällt nicht leicht, da mehr oder weniger nur Assoziationen von Landschaft vorgestellt werden. Angesichts der Farbigkeit, in der Weiß überwiegt, kann man auf diesem Werk einen winterlichen Teich mit Bäumen erkennen. Wie der Himmel ist das Wasser im gleichen Hellblau gemalt und beide sind durch einen Farbverlauf miteinander verbunden. Die Bäume sind durch schwarze frei gesetzte Striche nur angedeutet. Dazu kommen noch braune Tupfen und Striche die ebenfalls Astwerk darstellen oder wie im Vordergrund eine landschaftliche Strukturierung versinnbildlichen. Die in kräftigen Rot ausgeführten Stiche in der oberen Bildhälfte stechen ins Auge und erlauben keine Ausdeutung natürlicher Gegebenheiten. Dennoch sind sie für die Lebendigkeit des Bildes wichtig. Sie geben den Hinweis auf eine Malerei, die Landschaftselemente zeigt, diese aber nicht mehr mimetisch abbilden will. All diese Naturandeutungen können vom Betrachter frei ergänzt werden. Es geht um das Zusammenspiel von Farben, dem Erzeugen einer winterlichen Stimmung.

Nebellandschaft, um 1997

Acryl auf Karton, 37,2 x 51,5 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 37.

Das rätselhafte Gemälde einer „Nebellandschaft“ ist in das letzte Schaffensjahr von Konrad Sommer 1997 einzuordnen. Mehrere Schichten gliedern seinen Aufbau. Unterhalb einer sehr dünn aufgetragenen, weißen Malschicht gewahrt man vor einem zumeist dunkelroten Hintergrund schwarze Striche, die an kahle Bäume erinnern. Lediglich kleine Ausschnitte im rechten Bildbereich sind hellblau und setzen sich von der ansonsten roten Einfärbung des Hintergrundes ab. Auf der linken Bildhälfte sind die Bäume darstellenden schwarzen Striche dichter gesetzt als auf der rechten. Über der weißen Lasurschicht stehen noch dunkelrote, schwarze Flecken, die nach ihrem Auftrag teilweise nach unten verlaufen sind. Zu dieser obersten Malschicht gehören auf der rechten Seite auch einige wenige blaue Tupfen, die man in Korrespondenz zu den hellblauen Ausschnitten sehen kann. Auf einigen der krapproten Flecken kleben noch Reste von grauem Karton. Ein unvoreingenommener Betrachter würde in diesem Werk eine abstrakte Darstellung vermuten. Da Konrad Sommer sein künstlerisches Werk vornehmlich Naturdarstellungen widmete, ist der Bezug zur Landschaft jedoch naheliegend. Ein Betrachter kann sich hier ganz seinen eigenen Assoziationen überlassen, und das Werk als eine Landschaft im Nebel interpretieren oder auch andere Bezüge herstellen.

Landschaft, weiß übermalt, um 1997

Mischtechnik auf Karton, 55,7 x 77,7 cm

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 15, Text S. 18.

Das Werk gehört zu einer Serie von mit weißer Farbe überarbeiteten, älteren Gemälden. Die ursprünglich gemalte Darstellung könnte aus der Mitte der sechziger Jahre stammen und zeigt eine Landschaft mit rahmenden Bäumen an beiden Bildseiten. Dazwischen sieht man auf der linken Bildhälfte einen Wald, während rechts Felder sichtbar sind. Hinter diesen Bildteilen erkennt man noch das blaue Band eines Gewässers mit einem dahinterliegenden bewaldeten Ufer. Der Verlust der Sehkraft führte bei Sommer dazu, dass die Außenränder früh Einbußen verzeichneten, während das Zentrum zuletzt von Einschränkungen betroffen war. Analog dazu ist überdeckendes Weiß an den Bildrändern wesentlich kräftiger eingesetzt worden. Dennoch kann man Bäume erkennen, vor allem weil sich ihr Relief gut abzeichnet. Für Sommer bedeutete der sich abzeichnende vollständige Verlust des Sehvermögens eine schwere Bürde. Als Maler wollte er die Welt mit seinen Augen sinnlich erfassen, und diese Fähigkeit entschwand ihm mehr und mehr. So sind diese Übermalungen der letzten Jahre ein Versuch, einen bildnerischen Ausdruck für seine ihn persönlich belastende Lebenserfahrung zu schaffen. Dieses Gemälde strahlt eine große Melancholie aus, die Sicht auf die Welt entschwindet in einem nebelhaften Weiß.