Konrad Sommer: Hauptwerke der Jahre 1960-1969

In den sechziger Jahren entwickelte Konrad Sommer seinen Personalstil durch Reduktion und Abstraktion der Naturmotive konsequent weiter. Er gelangte zu herausragenden Lösungen, die den Künstler als einen Vorläufer der späteren neoexpressiven Malerei kennzeichnen.

Zusammenfluss von Isar und Loisach, 1960

Öl auf Karton, 40,3 x 60,3 cm

bez. u.r.: K. Sommer, 60

Das Motiv von Zusammenfluss von Isar und Loisach nördlich von Wolfratshausen gestaltete Sommer mehrere Male. Das signierte und mit der Jahresangabe "60" versehene Gemälde zeigt die Kiesbänke, die beide Flüsse bei ihrem Zusammenkommen entstehen lassen. Den Vordergrund nimmt eine leicht diagonal von links nach rechts abfallende Wiese ein, die wohl erhöht liegt. Ganz links am Bildrand sieht man ein Gebüsch mit Blättern, während rechts etwas ins Bild hineingerückt ein weitgehend entlaubtes Gewächs mit seinen Ästen in den Himmel ragt. Dazwischen liegen die in unterschiedlichen Weißtönen gehaltenen Sandbänke und die beiden Flussarme. Im Hintergrund gewahrt man unterhalb des hellblauen Himmels die bayerischen Alpen als schmales dunkelblaues Band mit einzelnen weißen Einsprengseln. Mit großzügigen Strichen ist das Gemälde vom Künstler in einem Zug ausgeführt worden. Die Farben sind naturnah gehalten. Bei der Gestaltung der beiden Gewächsgruppen zeigt bereits die lockere Art der Ausführung für die Vegetation, die so charakteristisch für Sommers Schaffen in den späten sechziger und den darauffolgenden siebziger Jahren werden sollte.

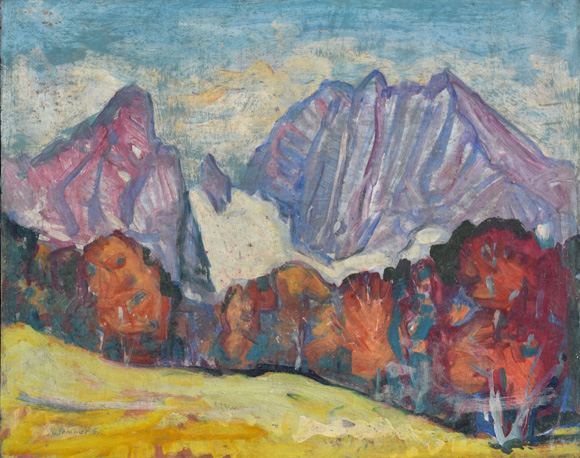

Watzmann, 1961

Öl auf Karton, 56,8 x 71,5 cm

bez.u.l.: K. Sommer 61

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Text S. 8, Abb. 6.

Anfang der sechziger Jahre treten neben sehr abstrahierten Landschaftsdarstellungen auch lyrisch ausgearbeitete Gemälde hervor. Ein von Sommer mit 1961 datiertes Gemälde des Watzmanns zeigt den Gebirgsstock mit einem davorliegenden Wald und einer Wiese. Das Bild teilt sich horizontal in vier Zonen, die eine variantenreiche Rhythmisierung im Pinselstrich aufweisen. Während die gelbgetönte Wiese mit breiten quergelagerten Farbzügen charakterisiert wird, sind die Bäume von einer Vielzahl sehr unterschiedlich gesetzter Striche geprägt. Die Grate und Spalten der Gebirgswand weisen vertikale Linienzüge auf, und die Eisflächen beleben strukturierte Weißtöne. Den Himmel kennzeichnen dagegen wie die Wiese eher horizontal gemalte Gliederungen, sodass die äußeren Teile die beiden mittleren einrahmen. Der Farbauftrag ist dünn gehalten und wirkt durchsichtig, die Linienführung der Konturen verläuft fließend und erhält damit einen fast jugendstilhaften Charakter.

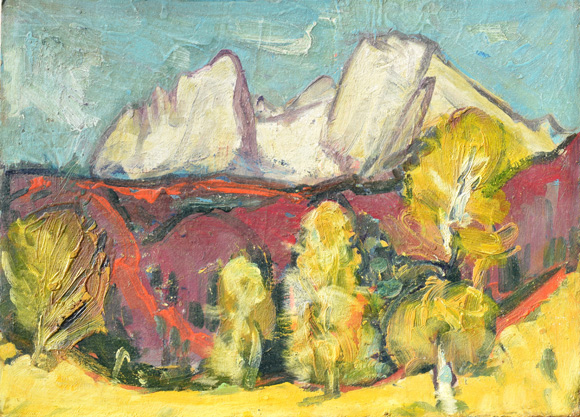

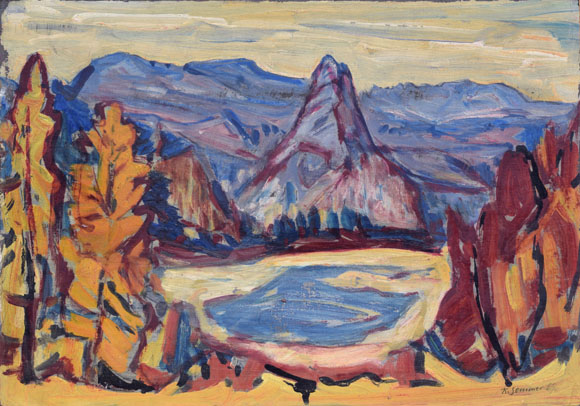

Watzmann, um 1963

Öl auf Karton, 42,2 x 58,0 cm

Ausstellung: Konrad Sommer, Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 5, Text S. 8.

Ein Hauptwerk der ersten Hälfte der 1960er-Jahre bildet ein Gemälde von 1963 mit der Darstellung des Watzmanns in gelben, roten, weißlichen und hellblauen Farbtönen. Das Bild gliedert sich in horizontale Zonen. Der Vordergrund ist am unteren Bildrand als ein nur schmal gestalteter Streifen in reinem Zitronengelb ausgebildet. Bäume in verschiedenen Gelbabstufungen ragen von diesem Bereich in die rote mittlere Zone. Einer von ihnen überschneidet dabei das Massiv des Großen Watzmanns. Die Struktur der Vegetation zeigt sich äußerst lebendig. Breite, kräuselnde Striche heben sich teils pastos von flach gehaltenen Bildzonen ab. Das Vegetabile der dargestellten Flora drückt sich durch unruhig gesetzte Tupfen und Striche aus. Das verfärbte Laub scheint sich im Wind zu wiegen, so offen und belebt ist die Baumstruktur dargestellt. Teilweise ist das Gelb auch in den umrahmenden dunkleren Bereichen eingearbeitet und wandelt sich dort zu einem giftigen Grün. Die mittlere Zone beherrschen vorwiegend zwei Rottöne: ein Zinnoberrot und ein dunklerer Karmesinton. Schwarze Konturen grenzen dabei verschiedene bewaldete Hügel voneinander ab. Im oberen Bildbereich grenzen leicht hingesetzte Konturen in aufgehelltem Karmesin das Doppelbergmassiv vom hellblau gefärbten Himmel mit seinen zarten, fast durchsichtigen Wolkenfetzen ab. Was auf den ersten Blick wie ein Herbst- bzw. Winterbild des Watzmanns aussieht, erweist sich bei genauerer Betrachtung auf Grund der übersteigerten Farbigkeit als Wiedergabe eines irrealen Zustandes: Hier scheint sich eine Landschaft in einer Metamorphose zu einem Traumbild zu wandeln.

Watzmann, um 1965

Öl auf Hartfaser, 57,5 x 71,0 cm

bez. u.r.: K. Sommer

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berin 2019

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 14, Text S. 10-11.

. Das Gemälde unterteilt sich in drei Bereiche: Den Vordergrund nehmen höchst abstrahierte Bäume ein, die in breiten Strichen hingeworfen sind und tanzenden Comicfiguren ähneln. Zwischen ihnen blinkt der in blauen und grünen Tönen gehaltene Mittelgrund auf. Vorder- und Mittelgrund sind so stark abstrahiert, dass man sie ohne Hintergrund gar nicht zu deuten vermag. Betrachtet man sie allein, erkennt man nichts außer hingeworfenen Farbfetzen. Erst das klar erkennbare Motiv des Bergmassives von Großem und Kleinem Watzmann im Hintergrund verleiht dem Gemälde einen inhaltlich fassbaren Gegenstand, den der Berglandschaft. Die abstrahierten Bäume vor dem Blaugrün wirken dagegen rätselhaft. Sind es verkrüppelte Baumreste, die da stehen? Soll man die bräunlich ockerfarbenen Farbbündel in der Mittel überhaupt als Flora interpretieren? Ein Prinzip von Sommers Darstellungsweise kann hier besonders gut erläutert werden. Der Vordergrund, das Nahsichtige, wird häufig abstrahiert wiedergegeben, der Hintergrund dagegen, das Massiv in der Ferne, tritt detailreich klar zutage. Während die vegetabilen Elemente der sich wandelnden Natur rätselhaft amorph erscheinen, erhalten die erhabenen Berge einen festen Charakterzug, der in der präzise ausgearbeiteten Form erkennbar wird. Deutliche Konturen umreißen sie und grenzen sie von der Umgebung ab. Auch in der Rhythmik dieses Gemäldes spielen Vorder- und Hintergrund zusammen. Die Bäume antworten wie Synkopen auf das Bergmassiv: unterhalb des Kleinen Watzmann finden sich niedrige Baumgewächse. Unterhalb des Großen Watzmann steht ein das ganze Gemäldeformat in der Höhe ausfüllender Baum, sodass sich eine Art Spiegelung ergibt. Bedeutung verstärkt sich durch Verdoppelung. Das realistische Motiv wird durch tänzergleiche Baumzeichen in eine rätselhafte Sphäre hineingehoben. Die seltsame Rhythmik verleiht dem vermeintlichen Postkartenmotiv einen phantasmagorischen Charakter.

Notkarspitze, um 1965

Öl auf Karton, 71,0 x 56,5 cm

Sammlung Matthias Lenart

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 8 Text S. 10.

. Aus der Mitte der sechziger Jahre stammt das Gemälde der Notkarspitze. Das Motiv des pyramidenförmigen Berges mit einem niedrigeren Berghügel und Tannen im Mittel- und Vordergrund malte der Künstler verschiedene Male. In einer ausgeklügelten Komposition trifft sich eine Konturlinie der großen Tanne links mit einer Gratlinie der Notkarspitze und der Kontur des vorgelagerten roten Hügels in einem Punkt. Die Reduktion der Einzelelemente ist auf das Äußerste vorangetrieben. Berge und Himmel werden als nur spärlich untergliederte Farbflächen wiedergegeben. Die Bäume besitzen zwar eine teils reichere Binnenzeichnung, doch ist alles höchst summarisch gehalten. Die Umrisse der Farbflächen treten bei der Vegetation breit hervor, während sie bei den Bergen schmal bleiben. Seit Mitte der sechziger Jahre spürt man in den Gemälden Sommers die Emotionalität eines Malers, der in seinen Werken sein persönliches Naturerleben verarbeitet. Zugleich spiegeln die Werke der sechziger Jahre in ihrer Einfachheit und der Monumentalität ihrer Kompositionen seinen damaligen Stil, der von Reduktion und klaren Linien geprägt war.

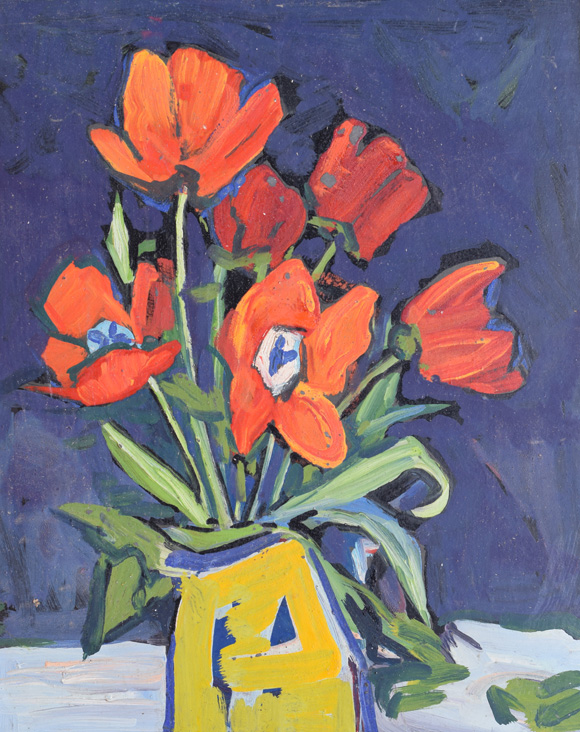

Tulpen in gelber Vase, um 1965

Öl auf Karton, 57,0 x 47,0 cm

Sammlung Renate von Ostrowski

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 19 Text S. 24.

. Das Prinzip von leichten Unregelmäßigkeiten innerhalb einer fast symmetrisch angeordneten Komposition findet sich häufig bei den Stillleben Sommers. Auf dem Gemälde sieht man einen Strauß von sechs Tulpen in einer gelben Vase, von der jedoch nur der obere Teil wahrzunehmen ist. Man erkennt eine weiße Tischdecke und eine blaue Wand als Hintergrund. Die Vase ist leicht aus der Mittelache nach links versetzt. Die drei unteren Tulpen sind streng symmetrisch angeordnet, wobei zwei der Blüten sich zum Betrachter hin öffnen und eine in der rechten Bildhälfte von der Seite dargestellt ist. Die drei oberen Tulpenblüten sind alle von in leichter Untersicht ebenfalls im Profil wiedergegeben. Diese kleinen Unterschiede findet man auch bei Wiedergabe der Blätter, die sich variantenreich über den Rand der Vase neigen. Zwei der Blätter sind als auffällige Zutat in der linken unteren Bildecke zu sehen. Ein ebenfalls interessantes Strukturelement sind die blauen Einsprengsel auf der Vase, auf den Blättern und auch bei der Darstellung der Blütenstempel und Tulpenblätter, die eine Verbindung zum gleichfarbigen Hintergrund herstellen. Für die Zeit nach 1945 stellte das dekorative Motiv eines Blumenstilllebens ein schwieriges Thema da. Kaum ein Maler von Rang beschäftigte sich damit. In seinen besten Arbeiten zu diesem Thema gelang es Sommer jedoch zu eigenständigen Lösungen zu kommen, die überzeugen.

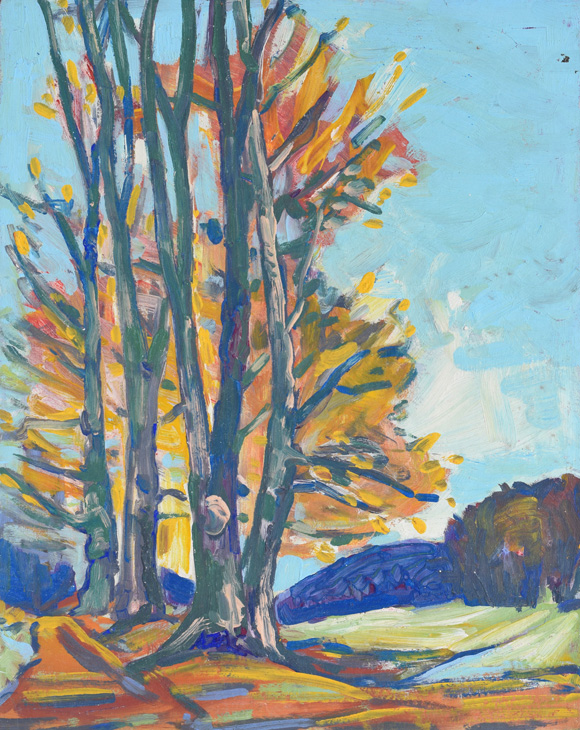

Bäume im Feld, 1966

Öl auf Hartfaser, 56,0 x 72,0 cm

. Das Hochformat spielt mit vertikalen und horizontalen Linien, die in vielen Abwandlungen in unterschiedlichen Farben eingesetzt werden. Zentral beherrscht eine Gruppe von drei hintereinanderstehenden Bäumen vor einem strahlend hellblauen Himmel die linke Bildhälfte. Ihr Laub hat sich gelichtet und ist in Ocker und rötlichen Farben dargestellt ist. Die Stämme und Äste dagegen zeigen sich in den Farben Blau, Graugrün und Rosa. Das Feld, auf dem die Bäume stehen, führt wohl leicht in die Höhe, und man erkennt nur angeschnitten hinter dem letzten Baum ein rotes Hausdach vor einer blauen Hügelkette. Diese ist auch auf der rechten Bildhälfte als Abschluss der Landschaft zu erkennen. Dort führt über eine kleine Senke eine Wiese zu einem Wald rechts am Bildrand, der in Blau und Orange angedeutet ist. Mit malerischer Sicherheit führte Sommer das Werk aus, das ohne jede Übermalung entstanden ist. Die Farben sind dabei nur dünn auf dem Malträger aufgetragen und zeigen so eine gewisse Transparenz, die man vor allem bei dem Ultramarinblau der Hügelkette wahrnehmen kann.

See mit bewaldetem Ufer, mit weißem Schleier übermalt, 1967-1990

Öl auf Karton, 57,5 x 80,4 cm

Das Gemälde stellt die für Sommer so typischen Elemente einer landschaftlichen Situation vor Augen. Links stehen dicht gedrängt einige Bäume, die fast die gesamte Höhe des Querformates und etwa ein Drittel der gesamten Bildfläche einnehmen. Die rechte größere Bildseite untergliedert sich in horizontale Streifen. Den Bodenbereich nimmt eine in Ocker und orangen Tönen dargestellte Wiese ein, die in eine zergliederte Wasserfläche übergeht. Es folgt nochmals ein schmalerer Bodenstreifen, über dem sich ein Wald mit Hügeln bzw. Bergen erhebt. Darüber nimmt ein hellblauer Himmel die gesamte Querformatfläche ein. Rechts unten signierte und datierte der Künstler das Gemälde und gab ihm damit wohl einen vorläufigen Abschluss: K. Sommer 67. Die ursprüngliche Farbigkeit muss sehr herbstlich gewirkt haben: Ocker, orange, braune Töne und ein hervorstechendes Krapprot wurden durch schwarze Flächen und Striche intensiviert. Das Gemälde mit seiner faszinierenden, fast abstrakten Komposition, links ausschließlich Vertikale, auf der rechten Bildseite ausschließlich horizontale Flächen weisen eine klare Komposition und Stimmigkeit auf. Umso befremdlicher wirkt der nur feine weiße Schleier von Acrylfarbe, der das gesamte Gemälde überzieht. Die intensive Farbigkeit verliert dadurch ihre emotionale Aussagekraft, als würden die Lebensprozesse dadurch unterbrochen. Eine melancholische, ja fast depressive Stimmung spricht durch diesen Eingriff aus dem Gemälde. Warum übermalte Sommer das Gemälde nicht gänzlich weiß? Das Bild war 1967 zunächst mit der Signatur und der Datierung vom Künstler abgeschlossen worden. 1984 unterzog sich Sommer auf Grund der Diagnose von Grauem Star auf beiden Augen zunächst einer Operation am rechten Auge. Leider missglückte der Eingriff und er verlor sein rechtes Augenlicht. Einer Operation auf dem noch sehfähigen Auge wollte er sich nicht unterziehen und so musste er sich damit abfinden, dass sein Sehvermögen sich mit der Zeit verschlechterte, bis 1999 die vollkommene Erblindung erfolgte. Seit Mitte der achtziger Jahre überarbeitete der Künstler immer wieder ältere Gemälde. Dieses Werk dürfte Ende der achtziger Jahre übermalt worden sein, als seine Sicht durch den Grauen Star sicher schon sehr eingeschränkt war, aber er noch eine Sehfähigkeit besaß, die ihm das künstlerische Arbeiten, das Sehen im Nahbereich ermöglichte. So könnte man die schleierartige Übermalung als einen Ausdruck des sich kontinuierlich verschleiernden Sehvermögens deuten.

Bach im Gebirge, um 1968

Öl auf Hartfaser, 71, 0 x 56,5 cm

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berin 2019

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. Umschlagrückseite, Text S. 32.

In einer vor Hitze aufgeladenen Gebirgslandschaft stellt ein kleiner herabfallender Bach ein Ort der Erfrischung dar. Das in den Farben hellblau und weiß dargestellte Wasser nimmt die zentrale Mitte des Vordergrundes ein und ist äußerst lebendig dargestellt. Im Mittelgrund steht auf der linken Bildhälfte ein hoher Baum, dessen Ocker gefärbte Belaubung in den Himmel hineinragt. Ein zweiter Baum ist im Hintergrund ganz links am Bildrand wahrzunehmen. Es sind die einzigen Verweise auf Vegetation, denn das ganze Gemälde ist in gelben, Ocker und braunen Tönen gehalten und gibt eine glühende bzw. verdorrte Felslandschaft wieder. Als eine Art Gegengewicht zu den Bäumen liegt auf der rechten Bildseite eine durch schroffe Zacken gekennzeichnete Felswand. Sommer führt auf diesem Gemälde die wesentlichen Elemente zusammen, die die geologischen Gebirgsformationen in der Zeit verändern. Die Witterungseinflüsse wie Hitze, das Wasser und die Vegetation stellen die wichtigen Kräfte der Erosion dar und verändern im Laufe der Zeit die Erdkruste in ihrer Morphologie. Wie die Landschaft in einer unablässigen Umwandlung begriffen ist, verdeutlicht der eigenwillige Pinselstrich, der in zusammengefassten Schraffuren und verschiedensten Rhythmen wesentlich das Gepräge der steinernen Oberfläche charakterisiert.

Mont Blanc, 1968

Öl auf Hartfaser, 56,6 x 71,0 cm

bez.u.l.: K. Sommer 68

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Natur und Abstraktion, Berlin 2019, Abb.15, Text S. 21f.

Ein hoher Reduktionsgrad in der Darstellung der Formen prägt dieses Bild mit einer Ansicht des Mont-Blanc-Massives. Vor einer Gruppe von drei schneebedeckten Bergen, zentral in der Mitte der Montblanc – stehen im Vordergrund asymmetrisch angeordnete Bäume. Sie sind nur mit breit ausgeführten Pinselstichen dargestellt, als Dreiecke oder als zackige, unbelaubte Stämme mit wenigen Zweigen. Die Farbwahl beschränkt sich auf Weiß, Hellblau Hellgrün und verschiedene Rot- und Orangetöne. Konturen umschließen die wichtigen Kompositionselemente und heben sie hervor. Die Darstellung besticht durch ihre Blockhaftigkeit und ihre fast brutale Reduktion, eine Malweise wie sie typisch für die spätere Generation der Neuen Wilden werden sollte. Sommer greift damit Tendenzen der zeitgenössischen Kunst vorweg, die später von der Transavanguardia und den Neoexpressionisten als eine Art Revolte gegenüber der abstrakten Kunst und der Pop Art vorgestellt wurden.

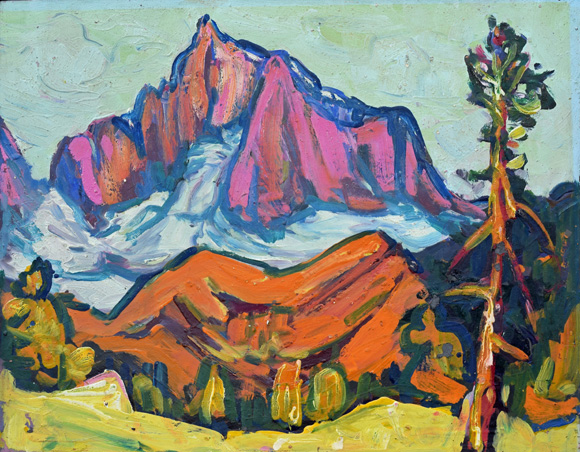

Weisshorn in Pink, um 1968

Öl auf Hartfaser, 56,5 x 71,0 cm

Ausstellung: Deutsche Wohnen SE, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 9, Text S. 8-10.

Bei dem Gemälde mit der Darstellung des Weisshorns untergliedern horizontale Ebenen die Komposition. Den unteren Bildrand füllt ein schmaler Vordergrund, der in kräftigem, warmem Gelb aufleuchtet. Aus dieser Zone ragt rechts am Bildrand eine verkrüppelte Lärche empor, die fast die gesamte Bildhöhe einnimmt und damit alle weiteren Zonen kompositorisch miteinander verbindet. Der warme Gelbton wird im Mittelgrund noch gesteigert durch eine in kräftigem Orange gehaltene vorgelagerte Bergkuppe, die förmlich zu glühen scheint. Ein Gletscherbereich in verschiedenen Weißabtönungen trennt das warme, energiegeladene Orange vom kalten, fast giftig wirkenden Pink des Bergmassivs. Blaue Konturierungen des Berges verstärken die Kühle dieses Farbtons, in dem einige wenige orange Lichter aufblitzen, wobei der extreme Kalt-Warm-Kontrast ein Farbflimmern erzeugt. Der Himmel, vor dem sich das Bergmassiv majestätisch abzeichnet, ist leicht changierend in gleichmäßigem Grau angelegt, in das sich jedoch ein Hauch von Gelb mischt. Das ganze Gemälde ist auf größtmögliche Steigerung von Farbwirkung hin angelegt. Während die untere Bildhälfte äußerst warm und feurig wirkt, charakterisiert die obere Gemäldehälfte mit dem gewaltigen Gebirgsstock abweisende Kühle, die durch den irritierenden Einsatz von Orange und Pink noch gesteigert wird. Zu diesem Gemälde gibt es ein Gegenstück mit fast gleichem Aufbau, in dem das Weisshorn ganz in Ultramarinblau gehalten ist (siehe folgende Abb.). Beide Werke zeigen die Meisterschaft, die Sommer Ende der sechziger Jahre als Maler entwickelt hat.

Weisshorn in Blau, um 1968

Öl auf Hartfaser, 56,7 x 71,0 cm

Ausstellung: Deutsche Wohnen SE, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 19, Text S. 10.

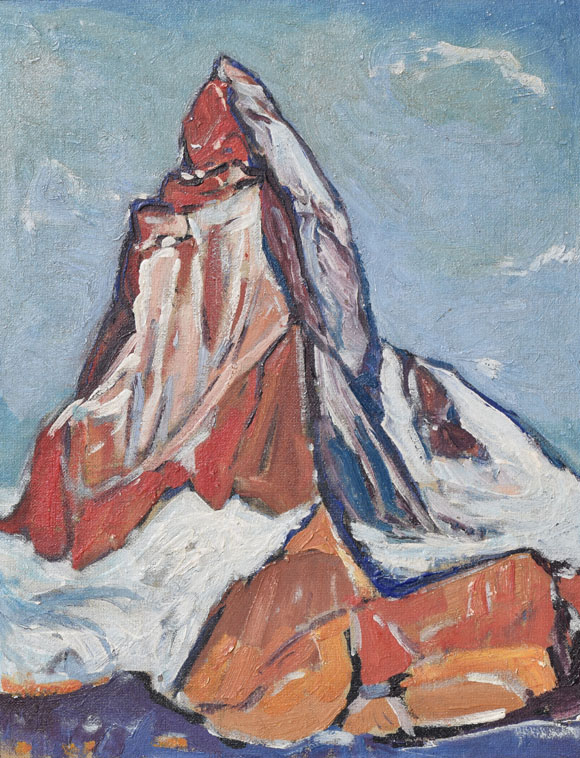

Matterhorn, um 1969

Öl auf Karton, 56,5 x 71,0 cm

Sammlung Marianne und Michael Gorkow

Das Matterhorn stellte für Konrad Sommer ein bedeutsames Motiv dar, das er in mehreren Variationen festhielt. Auf dem Gemälde sieht man den Berg aus einer Perspektive, die den Gebirgsstock relativ schlank, als fast gleichschenkliges schmales Dreieck, erscheinen lässt. Der Berg erhebt sich vor einem hellblauen Himmel mit nur wenigen angedeuteten Wolkenfetzen. Eine Gradseite ist fast in der Mitte des Gemäldes als eine leicht aus der Vertikalen geneigte Diagonale wiedergegeben. Die beiden Außenkanten der Bergsilhouette fallen mit Zacken untergliedert seitlich ab. Große Bereiche des unteren Massivs sind mit Eismassen bedeckt, an den steilen Bergwänden liegt teilweise leichte Schneebedeckung. Die Konturen und inneren Unterteilungen des Berges sind mit dunklen violetten Strichen wiedergegeben, während die Felsanteile in Ocker und Rot abwechslungsreich gestaltet sind. Der so berühmte Berg wird hier isoliert ohne jedes Beiwerk gezeigt als eine Metapher für die Bergwelt an sich. Das Gestein, hier vornehmlich in warmen Farben dargestellt, und die Eis- bzw. Schneemassen gehen eine Art Verbindung ein und deuten darauf hin, dass hier langsame geologische Prozesse von Gebirgsbildung und Erosion miteinander verbunden sind. Dieses Gemälde besaß einen herausragenden Platz im Haus Sommer. Nach dem Tode des Künstlers hing es an zentraler Stelle in einem Raum, in dem Frau Sommer Besucher empfing.

Würm im Mühltal bei Starnerg, um 1969

Öl auf Hartfaser, 56,7 x 71,3 cm

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022, Abb. 5, Text S. 8.

In der unteren Bildhälfte schlängelt sich die Würm in einer Kurve entlang. Links am Rand lässt sich der Gewässerverlauf wegen eines leichten Abhanges nicht mehr verfolgen. In Gruppen wachsende Buchen flankieren den Bach zu beiden Seiten, und im Hintergrund erkennt man einen geschlossenen Wald mit einer Himmelszone darüber. Das Motiv ist schlicht gehalten: etwas Wasser, ein paar Bäume und ein Wald. Die Faszination des Gemäldes entsteht durch die leuchtende Farbwahl wie etwa bei dem ockerfarbenen Laub auf dem Boden oder den Blättern der Bäume, die zwischen Gelb, verblassendem Lindgrün, Orange und hervorstechendem Pink wechseln. Sehr harte Farbkontraste findet man auch an den Baumstämmen, wo sich Hellblau und Schwarz direkt nebeneinander finden. Bei der Wiedergabe des Wassers überwiegen verschiedenste Blautöne und auch hier wechseln sich warme und kalte Farbtöne ab. Der Himmel ist in blassem Hellblau bzw. Grau wiedergegeben. Die Laubfarben weisen auf eine herbstliche Stimmung hin. Es fällt auf, dass Sommer solche Farbtöne auf der Mehrzahl seiner Gemälde einsetzte. Dem Künstler die Absicht zu unterstellen, er habe vornehmlich Herbstlandschaften einfangen wollen, wäre jedoch verfehlt. Die Farbwahl verweist eher auf eine tieferliegende Bedeutungsebene, nämlich die der bereits sichtbar gewordenen Gefährdung der Natur in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die teils giftig wirkenden Farbkombinationen lassen sich als Ausdruck für die zunehmende Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die Gefährdung der Natur deuten. Sommer nahm als Künstler intuitiv diese Bedrohung wahr und reflektierte sie mit einer ihm ganz eigenen Farbgebung in seiner Malerei.

Funtensee, 1969

Öl auf Karton, 40,0 x 57,1 cm

bez.u.r.: K. Sommer 69

In der Mitte des Vordergrundes liegt von beiden Bildseiten von Tannen eingerahmt innerhalb eines hellweißen Steinfeldes der Funtensee, der als Kältepol Deutschlands bekannt ist. Hinter dem Gewässer erkennt man das Schottmalhorn, einen Gipfel, der vor der Silhouette der dahinterliegenden Berge markant hervorsticht und mit seiner Spitze leicht in den bewölkten Himmel hineinragt. Während die Berge in verschiedenen blauen und violetten Tönen und Umrandungen in Krapprot blockhaft dargestellt sind, zeigt sich die Vegetation in Ocker und roten Farben. Darunter findet sich ebenfalls Krapprot, das auch hier für die Baumkonturen eingesetzt wurde. Der weitgehend symmetrische Aufbau ist typisch für viele Kompositionen Sommers. Bei diesem Gemälde kommt der sehr zeichnerische Einsatz des Pinsels zu Tage, der gerade für die Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren charakteristisch ist. In den späten achtziger Jahren gestaltete Sommer das Motiv des Funtensees noch zwei weitere Male.