Konrad Sommer: Hauptwerke der Jahre 1970-1979

Die siebziger Jahre stellen Sommers schaffensreichste Zeit dar, in der der Künstler eine Vielzahl seiner Gemälde datierte und signierte. In diesem Jahrzehnt experimentierte er mit den unterschiedlichsten Bindemitteln und Pigmenten, so dass der Bildaufbau der Werke teilweise fragil ist, und es zu Abplatzungen, bzw. Zerstörungen der Malschichten kommen kann. Dies ist nicht auf eine unsachgemäße Handhabung, bzw. auf Nichtwissen zurückzuführen, sondern beinhaltet einen essenziellen Teil der Werkaussage. Von den siebziger bis in die neunziger Jahren war es ein Anliegen des Künstlers, dass seine Werke in einer prozesshaften Malerei das Werden und Vergehen der Natur wiederspiegeln. Sommer nahm zudem sehr bewußt die damaligen Umweltzerstörungen wahr und bildet diese in einer fast nevösen, kleinteiligeren Pinselführung ab.

Dachauer Moos, um 1970

Öl auf Hartfaser, 54,4 x 68,8 cm

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 23.

In einer irreal anmutenden gelb-grünlichen Farbigkeit sieht man einen Ausschnitt des Dachauer Mooses mit zwei Unterstellhütten und einigen Bäumen. Im Vorder- und Mittelgrund sind hauptsächlich dünne, lasierende Pinselstriche eingesetzt, die mit ihren bewegt gestalteten Strichlagen lange Gräser, bzw. eine Wiesenflächen darstellen. Aus der Mittelachse etwas nach rechts versetzt, ist eine verfallene Unterstellhütte zu erkennen. Hinter einem Graben gewahrt man auch auf der linken Bildhälfte in der Ferne einen zweiten etwas weniger ruinösen Holzschutz. Im Mittelgrund stehen auf beiden Bildseiten belaubte Bäume, die in den gelbgrünen Himmel hineinragen. Ein schmales, dunkelblaues Band deutet im Hintergrund die Bergkette der bayerischen Alpen an. Das Gemälde ist sehr locker gemalt. Neben den Pinselstrichen sind auch viele kleinere Farbtupfer, aber auch einige Beschädigungen der Maloberfläche auf Grund von Abplatzungen wahrzunehmen. Die Farbigkeit wirkt giftig, bzw. bedrohlich, als könnte die friedliche Stimmung demnächst umschlagen. Sommer malte das Dachauer Moos immer wieder, und diese Landschaft war im 20. Jahrhundert noch teilweise von Torfhütten geprägt, die mittlerweile dort fehlen. Der Verfall der Hütten stellt ein pittoreskes Motiv dar, das an die Vergänglichkeit menschlichen Tuns erinnert, da die Natur sich alles in ihren Kreislauf zurückholt.

Dachauer Moos, 1970-1990

Acryl, Öl auf Karton, 40,8 x 59,2 cm

Das auf Karton gemalte Ölbild zeigt eine Ansicht des Dachauer Mooses. Den Vordergrund beherrscht eine weite Fläche, deren ursprüngliche Farbigkeit mit einem dünnen, weißen Acrylüberzug verschleiert wurde. Lediglich der Bereich der Signatur und der Jahresangabe „70“ im Bereich links unten wurde weniger stark überdeckt. Auch der Himmel weist teilweise eine weißliche Farbschicht auf, während die mittlere Zone des Gemäldes mit der Darstellung einer geschlossenen Baumreihe und zwei Torfunterständen kaum überarbeitet wurde. Trotz der Übermalungen kann man rechts einen schlanken Baumstamm wahrnehmen, dessen Zweige und Äste sich in den Himmel hineinstrecken. Auf Grund der überdeckenden Weißschicht wirkt der Baum geisterhaft, als löse er sich in Luft auf. Als das Gemälde im Jahre 1970 von Konrad Sommer signiert und datiert wurde, war der Künstler auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens. Typisch für seine Arbeitsweise war es jedoch, Gemälde nach einiger Zeit nochmals zu übergehen, neue Akzente in der bereits gemalten Landschaft zu setzen. Nach dem Verlust des rechten Augenlichtes 1984 überarbeitet Sommer ältere Ölgemälde auch mit weißer Acrylfarbe. Manchmal ergänzte er Bilder nur mit wenigen weißen Pinselstrichen oder er versah wie bei diesem Werk größere Teile des Gemäldes mit einem Schleier. Man könnte darin eine Anspielung sehen, dass das noch funktionsfähige linke Auge des Künstlers von Grauen Star betroffen war, und seine Sehfähigkeit mehr und mehr nachließ. Die Welt um ihn verschleierte sich in wahrsten Sinne des Wortes. Die Fähigkeit Details zu sehen nimmt beim Grauen Star kontinuierlich ab, bis lediglich nur noch hell oder dunkel wahrgenommen werden kann.

Morgenstimmung im Karwendel, um 1971

Öl auf Hartfaser, 56,6 x 70,8 cm

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berlin 2019

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 15, Text S. 12.

Das Bild zeigt das Karwendelgebirge am Morgen. Vier Tannen stehen auf einem sehr schmalen gelben und pinkfarben Bodenbereich: zwei gleich große in der linken Bildhälfte, eine fast mittig, die diese deutlich überragt und bis in den Himmel hineinreicht, und eine weitere kleinere auf der rechten Seite. Aus dieser Reihung ergibt sich bereits eine Art Rhythmus. Dabei sind die Tannen durch Striche in warmen rotorangen und kalten pinkfarbenen Tönen dargestellt, als bestünden sie nur aus Stamm und dicken Ästen. Das Innenleben der Bäume scheint sich in Fetzen aufzulösen. Gegenüber diesen flirrenden Farbexplosionen wirken die Berge ruhig. Sie sind vereinheitlichend wie im Dunst in blaugrauen Schattierungen wiedergegeben, wobei pinkfarbene Farbeinsprengsel hinzutreten. Eine kurvenreiche, schwingende Konturlinie grenzt die Berge deutlich vom hellen Himmelsbereich ab. Diese Trennlinie zwischen Erde und Himmel wirkt wie eine bewegte Notenkurve, zu der die Tannen eine Art Stakkato-Rhythmus bilden. Die in hellem Gelb aufleuchtende Sonne links in der oberen Bildmitte stellt ein Art Gegengewicht zu den rechts leicht höher aufragenden Bergen dar. Die Bäume scheinen vor einem monumentalen Hintergrund zu tanzen. Die Berge erhalten den Charakter von etwas Unverrückbarem, Erhabenen, die Bäume dagegen sind bewegt und unterliegen wie alles organische Leben einem ständigen Wandel. Die irreale Farbigkeit assoziiert hier wie auch auf anderen Gemälden metaphorisch die zeitliche Begrenztheit allen Organischen, das zu verglühen scheint. die sichtbaren vielen Übermalungen lassen sich die Werke weniger als mimetische Wiedergaben, sondern vielmehr als Auseinandersetzung mit unserer Wahrnehmung verstehen. Damit bilden die Gemälde Sommers als Hauptthema ihr fortdauerndes Werden, das heißt ihren eigenen Entstehungsprozess ab.

Großer Ostersee, 1972

Öl auf Hartfaser, 56,3 x 71,0 cm

Ausstellung: Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Zitadelle Spandau, Berlin 2021

Ausstellung: Museum Schloss Adelsheim, Berchtesgaden 2022

Publikation: Ausstellungskatalog Konrad Sommer und der Falter auf der Nase, Berlin 2021, Abb. 9, S. 13

youtube:Konrad Sommer, Großer Ostersee 1972:

https://www.youtube.com/watch?v=z2pxWVR-AaM

Ein auf das Jahr 1972 datiertes Gemälde gibt einen der größeren Osterseen mit dem typischen Bergmotiv von Herzogstand und Heimgarten als Hintergrund wieder. Drei hohe Kiefern stehen parallel nebeneinander auf der linken Bildseite, und eine weitere Baumgruppe rahmt rechts den Blick auf das Gebirge. Auf diesem Gemälde gewahrt man deutlich die die sehr freie Strukturierung der landschaftlichen Elemente durch Farbtupfen, die für die siebziger Jahre typisch sind.

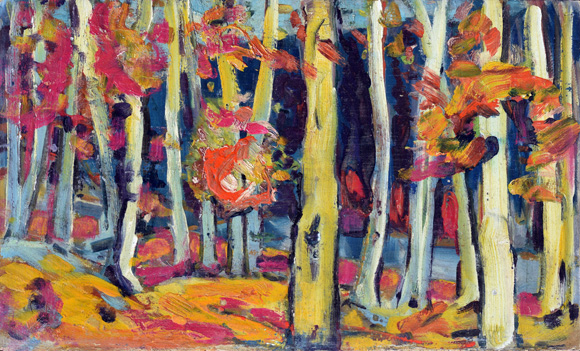

Bäume im Mühltal bei Starnberg, 1972

Öl auf Karton, 43,2 x 54,8 cm

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 16, Text S. 14.

Das Hauptmotiv des Gemäldes stellen schlanke, weitgehend parallel zueinander stehende Buchenstämme dar, die in hellen grauen und Ocker Tönen vor einer dunkelblauen Fläche aufleuchten. Einzelne Blätter, bzw. das Laub einzelner Äste hat Sommer mit spontan gesetzten Pinselstrichen wiedergegeben, die Farben von Pink über Feuerrot bis Ocker aufweisen. Man sieht die Stämme entlang des schmalen Bachbettes der Würm. Was sich jenseits des Bachufers liegt, kann der Betrachter nur vermuten. Die dunkelblaue Fläche des Hintergrundes könnte eine geschlossene Waldfläche darstellen. Sie dient als Folie für die tänzerisch anmutende Rhythmik der Bäume, bzw. der farbigen Pinselstriche. Das ganze Gemälde lädt zu Assoziationen zu Musik oder Tanz ein, da die vielfältig gebrochenen Parallelismen der rhythmischen Gestaltung an Notationen erinnern.

Gelbroter Hansi 2, um 1972

Acryl auf Karton, 48,7 x 37,6 cm

Sommer malte hauptsächlich Landschaften, doch sind etwa fünf Prozent seiner Werke dem Thema der Blumenstilleben gewidmet und einige wenige Arbeiten stellen auch Tierbilder dar. Die Sommers besaßen einen Hühnerstall und hatten im Laufe der Zeit vier verschiedene Hähne, jeweils Hansi genannt. Als ein Beispiel der Tiergemälde sei hier eine Version des gelbroten Hansi vorgestellt, der sich vor einem hellblauen Hintergrund im Profil nach links wendet und mit seinem weit geöffneten Schnabel einen Schrei von sich gibt. Ein Teil des hinteren Federschmucks ist auf der rechten Bildseite angeschnitten. Seine Füße sind zwar innerhalb der schmalen Vordergrundzone wahrzunehmen, doch fehlen die Klauen. Durch dieses Weglassen von Körperteilen wirkt der Hahn fast so, als wäre er eingezwängt. Der Schrei könnte damit als Hilferuf gedeutet werden, mit dem das Tier auf seine Situation aufmerksam machen will.

Bäume in einer Mooslandschaft, um 1973

Öl auf Hartfaser, 56,5 x 71,0 cm

Im Vordergrund stehen auf einem mit Gelb gemalten Feld vier Bäume bzw. Baumgruppen. Ihre Anordnung ist symmetrisch zur Gemäldemitte aufgebaut. Vorne links sieht man einen zweistämmiges Gewächs mit nur wenig Laub, dahinter eine kleine Baumgruppe aus drei schlanken Stämmen mit stärker verwelkter Belaubung. Rechts dagegen sind nur zwei einzelne Bäume hintereinandergestellt. Sie weisen in Rot und Orange gemalte Blätter auf, so dass man auf eine spätsommerliche, bzw. herbstliche Jahreszeit schließen kann. Den Mittelgrund nimmt der Saum eines in Rot gemalten Waldes ein. Ein kräftig blauer Himmel dient als Hintergrund für das welke Baumlaub, nur eine kleine unregelmäßige Wolke in der Mitte ist dort an pointierter Stelle wahrzunehmen. Letztere sind leicht gesetzt und strahlen eine große Sicherheit in der Behandlung der Farbe aus. So gestaltet der sichere Stich im Zusammenspiel mit den Farben aus diesem einfachen Motiv ein höchst lebendiges Bild.

Isar bei Icking, um 1974

Öl auf Karton, 60,4 x 40,0 cm

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020,Abb. 13, S. 11.

Ein Hochformat aus der Mitte der siebziger Jahre gibt eine Isarlandschaft bei Icking wieder. Den Vordergrund beherrschen vor einem hellblauen Himmel hochgewachsene, schlanke Bäume. Ihr Laub wird durch kräftige Pinselstriche in ockerfarbenen, orangen und roten Farbtönen angedeutet. Vom Fluss kann man nur eine Kurve zwischen den Baumstämmen im unteren Mittelteil des Bildes wahrnehmen, den Mittelgrund beherrschen Bäume und bewaldete Ufer in orangen, dunkelroten und violetten Tönen und eine in Blau gehaltene Berglandschaft. Der Pinselstrich ist sehr summarisch gehalten, alles scheint äußerst spontan, in größter Schnelligkeit ausgeführt. Die Silhouette bewahrt zwar viel von der Charakteristik der Baumarten, doch wurden die Bäume nicht als Einzelpflanzen dargestellt, sondern sind Teil eines landschaftlichen Gefüges, das in mehreren Übermalungen in Farbe umgesetzt wurde. Eine fast nervöse Lebendigkeit prägt das Bild. Der Kontrast von warmen ocker-orangen und kalten blau-violetten Tönen führt zu einer eigenartigen, schwebenden Stimmung.

Bäume in flacher Landschaft, weiß übermalt, 1974-1996

Acryl, Öl auf Karton, 39,9 x 56,9 cm

bez. u.r.: K. Sommer 74, Signatur und Datierung teilweise übermalt

bez. u.r.: K. Sommer 74, Signatur und Datierung teilweise übermalt

Das Gemälde zeigt eine flache Landschaft mit Bäumen vor einem weiten Himmelshorizont und einem schmalen Band von vielleicht bewaldeten Hügeln im Hintergrund. Andeutungen von Häusern und einem Kirchturm sind vor den dunklen Erhebungen wahrzunehmen. Das ursprüngliche Gemälde wirkte sehr farbintensiv, und der Künstler signierte es rechts unten mit: K. Sommer 74. Wohl in den neunziger Jahren übermalte er es mit unterschiedlichen dünnen weißen und braungräulichen Farbschichten. So verschwinden die Einzelheiten der Landschaft und auch der Signatur unter Schleiern. Die Assoziation von Nebel, die vielleicht aufkommen könnte, erweist sich auf Grund der braungrauen Streifen als nicht logisch. Durch die Überarbeitungen kommt eine Struktur zutage, die man normalerweise nicht so bewusst wahrnimmt. Es ist das Relief der ursprünglichen Malerei auf dem Karton. Vor allem bei den drei Bäumen, die links im Vordergrund stehen, treten die Erhebungen und Vertiefungen des Farbauftrages durch die sich in den Tiefen abgesetzte weiße Farbe deutlich hervor. Die inhaltliche Aussage kreist zwar nach wie vor um das Thema der Natur, doch verschiebt sich das Augenmerk des Betrachters auf das malerische Relief. Das aktiviert beim Sehen den haptischen Sinn, und man könnte versucht sein, das Gemälde berühren und ertasten zu wollen. Sommer hat auf seinen Gemälden nicht nur das wiedergeben wollen, was er sah, sondern auch das, was er in einer Landschaft mit all seinen Sinnen erfühlte, hörte, roch. Das belegen Aufschriften auf seinen Aquarellen und Zeichnungen. Die Auslöschung des zuvor Gemalten könnte man als Aufforderung an den Betrachter deuten mit allen Sinnen zu „sehen“. Der Künstler selbst hatte zum Zeitpunkt der Überarbeitung nur noch eine eingeschränkte Sehfähigkeit, so dass ihm das wohl besonders bewusst war.

Mooslandschaft mit Gewässer und Bäumen, 1975, übermalt um 1989

Öl auf Karton, 38,3 x 52,9 cm, bez. u.l.: K. Sommer 75

Das Gemälde zeigt eine Mooslandschaft mit einem sich diagonal im Vordergrund ausbreitenden Gewässer und dahinter stehenden Bäumen und ist in der unteren linken Ecke mit K. Sommer 75 signiert und datiert. Normalerweise bringt ein Künstler durch eine Signatur und Datierung zum Ausdruck, dass ein Werk abgeschlossen ist. Bei diesem Gemälde erfolgte jedoch eine radikale Veränderung wohl um 1989, einer Zeit als Sommer mehr und mehr den Verlust seiner Sehfähigkeit akzeptieren musste. Es ist nicht auszuschließen, dass auch bei diesem Gemälde die Einschränkung der Sehfähigkeit bewusst einbezogen wird. Die die Art der Übermalung bezieht jedoch auch auf andere Themen. Die ursprüngliche herbstliche Farbigkeit wird bei diesem Gemälde durch eine teilweise schleierartige Übermalung mit einer dünnen, weißen Acrylschicht über Öl deutlich abgeschwächt. Nur wenige Details der Baumkronen, der Stämme und Äste sowie der Wasseroberfläche treten noch farbig hervor. Die Überarbeitung scheint keiner Logik zu folgen, sie wirkt ungeordnet. Wenn man es abwertend ausdrücken wollte, ähnelt die Übermalung zufälliger Verteilung dünner Farbe auf einem ehemals vollendeten Gemälde. Dazu trägt auch ein durchsichtiger, zerfranster grünlicher Farbstreifen am linken unteren Rand bei. Das Chaos der Natur, das Sommer auf seinen Gemälden bis 1984 durch seinen höchst eigenwilligen, eruptiven Pinselstrich in einer expressiven Farbigkeit zum Ausdruck brachte, gerät durch die frappierende, nicht nachvollziehbare Auslöschung der Farbe zu einem Schock. Was wie ein Akt der Zerstörung aussieht, verweist jedoch auf Prozesse der Natur selbst, die wir trotz aller Fortschritte der Wissenschaft längst nicht erklären können. Sie sind für Menschen, die sich in der Natur aufhalten, vielleicht intuitiv wahrzunehmen, verweigern sich aber auf Grund fehlender Erkenntnis nach wie vor logischen Erklärungen. Allein wie sich jedes Jahr aufs Neue die Vegetationsfolge vollzieht, an der unzählige Lebewesen, Viren, Bakterien, Pilzen, Pflanzen und Tieren in einem höchst komplexen Zusammenspiel beteiligt sind, übersteigt die menschliche Auffassungsgabe. Was wir in der Natur sehen, sind Oberflächen von wenigen Pflanzen und Tieren, geologischen Formationen, Wasser und Himmel. Der Ablauf aller Lebensprozesse bleibt dem Betrachter verborgen. Sommer wandte sich in seinem Spätwerk von der realistischen Darstellung von Natur ab und suchte nach farblichen Metaphern für die komplexen Abläufe in der Natur. Mit seinen Übermalungen beschreibt er jedoch auch die Grenzen unserer Auffassungsgabe. Je nach Stärke der Übermalung kann man auch davon sprechen, dass er die Auslöschung der Biodiversität selbst thematisiert. Als ein zutiefst mit der Natur verbundener Mensch sah er sehr wohl, dass in seiner Lebensspanne viele Lebewesen, die ihm bekannt waren, verschwanden. Eine umfangreiche Serie von Gemälden der neunziger Jahre beschäftigt sich mit der Auslöschung von Landschaft, von Details, von der von uns Menschen wahrnehmbaren Oberfläche der Natur. Die verstörenden bildlichen Metaphern, die Sommer findet, speisen sich aus verschiedenen Quellen: dem Verlust der eigenen Sehfähigkeit. Der Schau nach innen, seinen Erinnerungen und dem Verlust der Erinnerungen, dem Wissen, in einer Zeit größter Umwälzungen zu leben.

Großer und Kleiner Watzmann mit Hütte, um 1975

Öl auf Karton, 38,5 x 52,7 cm

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berlin 2019

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Natur und Abstraktion, Berlin 2019, Abb.21, Text S. 30.

Auf einer dunkelrot grundierten Fläche zeichnet sich in weißen und blauen Tönen deutlich das Motiv des Großen und Kleinen Watzmann ab. Der Himmel ist flüchtig in durchscheinenden weißen Farbnuancen gestaltet. Zwischen den Bergen und dem angedeuteten Himmel bleibt wie eine Art Kontur die dunkle Grundierung der Maloberfläche Großteils sichtbar. Den Mittelgrund charakterisieren Variationen von roten und orangen Tönen, die niedrigere Hügel vor den Bergen andeuten. Im Vordergrund ist eine Wiese als eine mit breiten gelb-orangen Strichen hingesetzte Fläche dargestellt. Im gesamten Aufbau des Gemäldes ist alles großzügig mit breiten Pinselstrichen malerisch gehalten. Hinzu kommt die Opazität der Farbe, da in den Weißbereichen Öl mit Wasser zu einer Emulsion verdünnt wurde. So ergeben sich besondere Trocknungseffekte wie bei den übereinanderliegenden Schlieren im Himmel. Die realistisch gemalte Alpenhütte am linken unteren Bildrand wirkt wie ein Fremdkörper. Man kann hier von einem Störfaktor sprechen, der in dieser grandiosen Farblandschaft eine Art heimeliger Atmosphäre verbreitet. Die Grandiosität der Natur, wird mit einem Klischee konfrontiert, das auf die Vereinnahmung der Natur durch den Menschen hinweist. Gerade mit solchen Störfaktoren gelingt es Sommer das Naturerlebnis in seiner Fragilität sichtbar zu machen.

Bach mit Bäumen nahe der Alpen, 1976

Bach mit Bäumen nahe der Alpen, 1976

bez. u.r.: K. Sommer 76.

Den von Sommer selbst datierten und signierten Gemälden kommt eine besondere Bedeutung zu, da man annehmen kann, dass diese Werke von ihm zunächst als abgeschlossen angesehen wurden. Allerdings überarbeitete der Künstler häufig auch diese Bilder, was an übermalten Signaturen zu erkennen ist. Da das hier jedoch nicht der Fall ist, entstand es wohl in einem Arbeitsgang. Das Gemälde weist eine äußerst lebendige Pinselschrift auf und zeigt im Vordergrund eine Bachbiegung, wobei das kleine Gewässer zentral in der Mitte einen kleinen Abhang herabfließt. Ein hoher Baum direkt hinter dem Bach teilt auch den Mittelgrund und Himmel in eine linke und rechte Hälfte. In beiden Bereichen stehen weitere Bäume und Gebüsche und zeichnen sich in ihrer orangeroten bis schwarzbraunen Farbigkeit von den blauen Bergkuppen ab. Das Werk weist ein für Sommer typisches, annähernd symmetrisches Kompositionsschema auf, das nur kleine Unregelmäßigkeiten unterbrechen. Vor allem die so frei gesetzten Pinselstriche tragen zur Faszination dieser Arbeit bei. Man erkennt viele parallele Striche, aber auch Farbknäuel und Tupfen. Diese Art der Malerei ist kennzeichnend für die siebziger Jahre und unterstreicht den Artefaktcharakter des Gemäldes.

Feldlandschaft mit Bäumen, um 1976

Acryl auf Karton, 44,5 x 59,0 cm

Ausstellung: Akustik und Musik der Landschaft, Atelier Martin von Ostrowski, Berlin 2019

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 15, Text S. 12.

Das kleinformatige Gemälde zeigt in einer äußerst lebendigen Darstellung eine Feld- oder Wiesenlandschaft in herbstlichen Farben. Ocker und verschiedene Brauntöne bis hin zum tiefen Braunschwarz beherrschen den Vorder- und Mittelgrund, doch sind darauf Tiefen und Lichter in hervortretendem Ultramarinblau, Orangerot sowie Weiß gesetzt. Auf dem graugrünlichen Untergrund des Trägerkartons schimmern das locker aufgetragene Wolkenweiß und Graublau des Himmels in vielfältigen Abstufungen und beleben den oberen Teil des Gemäldes. Das in groben Pinselstrichen hingesetzte Farbengewühl lässt sich als eine wolkenverhangene Herbst- oder Winterlandlandschaft deuten. Bestimmende Elemente des Bildes sind die melancholische atmosphärische Darstellung und der äußerst frei gesetzte Farbauftrag. Dieser zeigt einen aufgewühlten, fast störrischen Duktus, in dem die Pinselstriche sich überlagern und in verschiedenste Richtungen führen.

Hügellandschaft bei Gauting im Winter, 1977

Öl auf Karton, 38,7 x 49,0 cm

bez. u.l.: K. Sommer 77

Publikation: Martin von Ostrowski: Konrad Sommer, Rhythmische Landschaften, Berlin 2020, Abb. 16, Text S. 14.

Aus dem Jahr 1977 datiert ein Gemälde, das eine Hügellandschaft mit Bäumen im Winter wiedergibt. Die Farben beschränken sich auf Gelbocker, Orange und Rotbraun. Als Hauptmotiv könnte man über einer schmalen Vordergrundzone eine Querreihe von Bäumen und Gebüschen bezeichnen, deren Formen sich krude überlagern und vermischen. Darüber erkennt man eine flache, hügelige Landschaft, die in den gleichen Farbtönen gehalten ist. Eine Konturierung grenzt die Landschaft gegenüber dem gräulichen Himmel ab, den lediglich schwach hervortretende Wolkenfetzen untergliedern. Schmaler Vordergrund und Himmel entsprechen sich damit durch ihre einfache rhythmische Strukturierung genauso wie Baumzone und Hügellandschaft in ihrer durch Striche gekennzeichneten Durchbildung. Die extreme Reduktion des Motives, einer geschlossenen Baumreihe in einer hügeligen, erdigen Landschaft, spiegelt sich in einer Pinselrhythmik, bei der sich horizontale mit meist vertikalen Pinselstrichen gegenüberstehen. Das Erdige als Grund allen Vegetabilen gelangt zur Aussage seiner selbst. In der winterlichen Periode scheint die Natur erstorben, doch die warmen Farben und das Prozessuale der geschichteten Übermalungen deuten bereits auf die Wiederkehr der Vegetation hin.

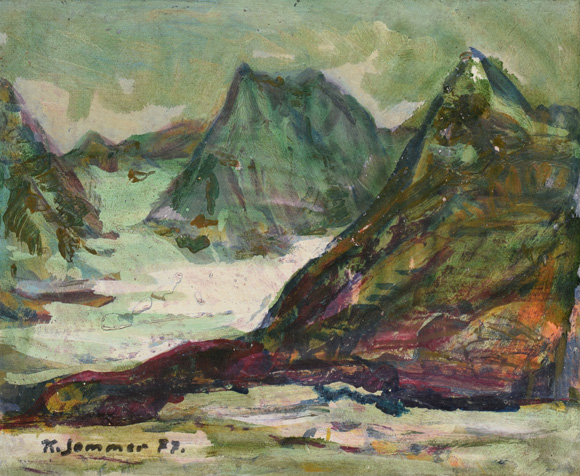

Stubaier Alpen, Gleirsch Ferner, 1977

Öl auf Karton, 37,0 x 45,0 cm

bez. u.l.: K. Sommer 77.

Im Jahr 1977 malte Konrad Sommer eine Serie von sechs Darstellungen des Gletschers Gleirsch Ferner im österreichischen Stubai Tal. Fast alle dieser Gemälde sind von Sommer selbst datiert und signiert worden und meist mit Ortsangaben auf der Rückseite versehen. Das hier vorgestellte Werk gibt den Gletscher mit den umgebenden Berggipfeln wieder, die alle in brauen oder grünen lasierenden Farbtönen gehalten sind. In der Mitte des Bildes ragt ein Doppelgipfel wie eine Insel aus dem Schneemeer heraus. Ganz rechts ist ein einzelner Berggipfel dargestellt, dessen Felsausläufer die Eismassen im Vordergrund unterteilen. Während links nur eine Felswand und eine kleinere Bergsilhouette angedeutet werden. In der Lockerheit der durchsichtigen Farbverläufe und Farbschichtungen zeichnet sich bereits Sommers Malweise der späten achtziger, bzw. der neunziger Jahre ab, in der Künstler häufig mit dünnflüssigen Farben ältere Bilder überarbeitete. Auf diesem Gemälde experimentierte er bereits mit diesen Techniken und ließ das fertiggestellte Bild ohne Überarbeitung stehen. So sind die Signatur und die Datierung als eine Art Abschluss des Malvorganges zu verstehen.

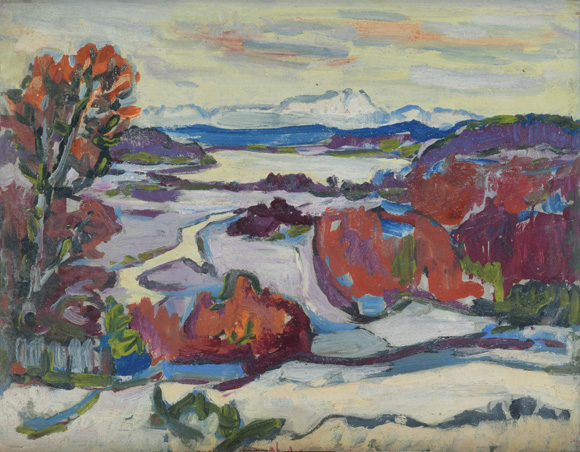

Starnberger See, Würmsee, 1979

Acryl auf Karton 38,2 x 48,9 cm

bez. auf der Rückseite: Würmsee Febr. 79

Oberhalb von Leutstetten kann man auf den Starnberger See blicken und sieht zumindest im Winter teilweise den Verlauf der Würm. In früherer Zeit ist das große nach der letzten Eiszeit gebildete Gewässer Würmsee genannt worden, bis sich die heutige Bezeichnung durchsetzte. Sommer schuf mit diesem Gemälde eine winterliche Landschaft im Februar 1979, wie eine handschriftliche Bezeichnung des Künstlers auf der Rückseite des Kartons erläutert. Von einer Anhöhe überblickt man das Leutstetter Moos mit der Würm und dem Starnberger See, wobei große Teile des zu überschauenden Gebietes mit Schnee in violetten und bläulichen Weißtönen bedeckt sind. Im Gegensatz dazu stehen Flecken von verschiedenen Rottönen und dunklem Violett, die Vegetation, bzw. Bewaldung wiedergeben. So erhebt sich ganz links ein schlanker Baum, mit teilweise rot verfärbtem Laub. Im Hintergrund erkennt man das schneebedeckte Wettersteingebirge, davor eine in kräftigem Blau gehaltene niedrigere Bergkette. Winterlandschaften sind ein von Sommer immer wieder dargestelltes Motiv. Häufig sind die Ausschnitte jedoch wesentlich kleiner gewählt und beschränken sich auf ein weites Feld oder eine Wiesenlandschaft, während wir hier einen weiten Überblick der Voralpenlandschaft erhalten.

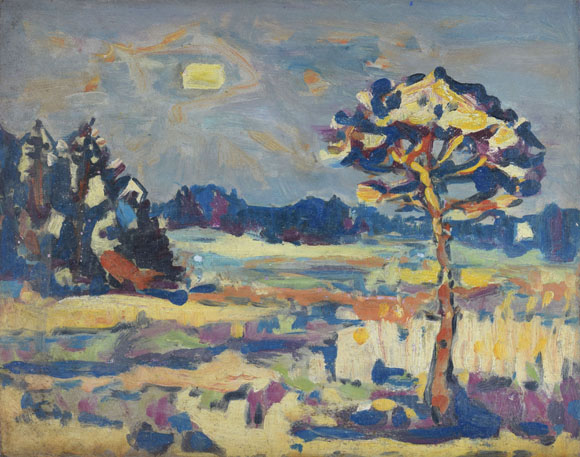

Kirchsee Filz Dämmerung, 1979

Öl auf Karton, 37,8 x 48,3 cm

bez. auf der Rückseite: Kirchsee Filz

Das Gemälde „Kirchsee Filz Dämmerung“ zeigt eine asymmetrische Komposition. Rechts erhebt sich in einem weiten Feld eine Kiefer, die fast die gesamte Bildhöhe einnimmt. Sowohl der Baum als auch der Boden sind von Schnee bedeckt. Das Feld wird links im Mittelgrund von einen Waldstück begrenzt und auch im Hintergrund ist auf flachen Hügeln Wald zu sehen. Die untergehende Sonne verbreitet ein dämmeriges Licht. Die große Bandbreite der Farben ist mit Grau abgetönt und dadurch in ihrer Farbigkeit gemildert. Die Farbkontraste reichen von Weiß bis Schwarz, Blau und Gelb sowie Orange, Rot und Violett. Das Gemälde gehört zu einer Serie von Arbeiten, die Sommer zu Beginn des Jahres 1979 ausführte und die auf der Rückseite der Kartons bezeichnet sind mit: Kirchsee Filz. Tageseindrücke der Winterlandschaft vom Morgen bis zum Abend mit teilweise gleichem Motivausschnitt sind festgehalten worden. Man denkt an das Vorbild Monets, der an unterschiedlichen Leinwänden während eines Tages vor einem Motiv arbeitete, um es in verschiedenen Lichtsituationen einzufangen. Sommer fertigte seine Gemälde jedoch im Atelier und nicht in der freien Natur. Es sind daher Erinnerungsbilder in einer äußerst lebendigen Pinselführung, die nach Skizzen und Aquarellen entstanden.